鎌倉時代に日本が経験した最大の外国からの侵攻、元寇(げんこう)。2度にわたる大規模な襲来を日本は撃退したとされていますが、その背景には「神風」と呼ばれる伝説的な暴風雨だけではない、様々な要因が存在していました。

なぜ当時世界最強の帝国に対して、小さな島国が勝利できたのか。その裏には、従来あまり語られてこなかった要素があります。

本記事では元寇の実態と勝因、そして「神風説」の真偽について、最新の研究結果も踏まえながら検証していきます。また、もし元に敗れていた場合の日本の運命についても考察します。

元寇とは?

元寇とは、鎌倉時代の1274年(文永11年)と1281年(弘安4年)の2度にわたり、モンゴル帝国(元)が日本に侵攻した歴史的事件を指します。1回目は「文永の役」、2回目は「弘安の役」と呼ばれています。当時の元は、チンギス・ハンの孫であるフビライ・ハン(クビライ・カアン)が統治し、その領土は地球の陸地面積の約17%、世界人口の約26%を支配する超大国でした。

元はなぜ日本を攻めてきたのでしょうか。実は最初から侵略を目的としていたわけではありません。1266年(文永3年)、元は日本に国書を送り、友好関係の構築を呼びかけていました。しかし、鎌倉幕府はこれを無視したと言われています。

その後も計5回にわたる外交的アプローチをすべて拒否し続けました。この背景には、当時幕府が南宋(なんそう)から招いた外交政策相談役の影響があったとされています。外交的手段が尽きたと判断したフビライ・ハンは、ついに1274年10月、高麗(現在の朝鮮半島)を経由して約2万5千の兵力と900隻の船団で日本侵攻を開始しました。

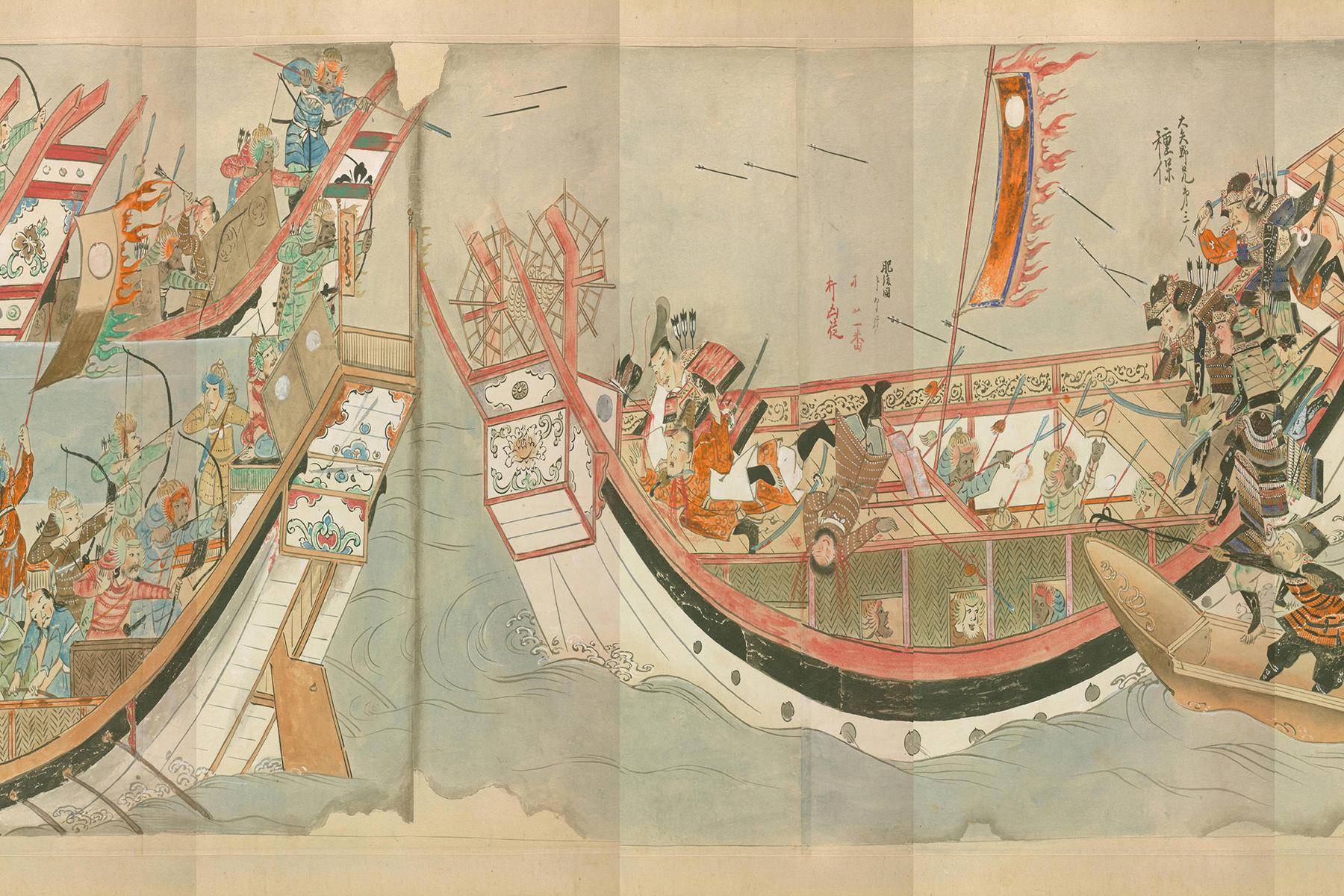

まず対馬と壱岐に上陸した元軍は、これらの島々で守護代をはじめとする日本側の武士たちを殺害し、一般住民にも残虐行為を行いました。その後、10月20日には博多湾に到達し、日本本土での戦闘が始まったのです。

元寇に日本が勝てた理由

さて、元寇に日本が勝てたのは、どうしてなのでしょうか?

理由1:鎌倉武士の不屈の抵抗精神

元寇において、日本が勝利できた第一の理由は、鎌倉武士たちの献身的な戦いにあります。特に博多湾での戦いでは、少弐経資(しょうにつねすけ)や大友頼泰(おおともよりやす)といった九州の御家人たちが指揮を執り、懸命に元軍と対峙しました。

また、壱岐と対馬での戦いも重要でした。特に壱岐では、守護代の平景隆(たいらのかげたか)が元軍と激突。樋詰城(ひのつめじょう)に立てこもった約400人の日本軍は、決死の抵抗を見せました1。彼らはすべて戦死しましたが、この抵抗により、元軍の進撃は遅れ、本土での防衛準備の時間を稼ぐことができたのです。

さらに文永の役後、鎌倉幕府は再侵攻に備えて防衛体制を強化しました。博多湾沿岸の香椎(かしい)から今津に至る約20キロメートルの地帯に石築地(いしついじ)を築き、異国警固番役(いこくけいごばんやく)という防衛制度も確立しました。これにより弘安の役では、元軍の上陸を許さない強固な防衛線が形成されていたのです。

理由2:元軍を悩ませた「船酔い問題」

元寇における日本勝利の意外な要因として、近年注目されているのが「船酔い説」です。高麗で急造された元軍の船は、底が平たい箱型の川船形状で、外洋航行に不向きな構造でした。木材の接続も金釘ではなく木釘を使用しており、強度が弱く揺れやすかったのです。

この構造的問題により、対馬海峡を渡った元軍の兵士たちは深刻な船酔いに苦しめられていたと考えられています。船酔いにより戦力の少なくとも1/3は使い物にならない状態で上陸したため、本来の実力を発揮できなかった可能性が高いのです。

さらに、夜間の戦術も日本側に有利に働きました。「昼間の戦いは絶対に日本軍の負け。ところが夜になると元軍は船に戻って寝ていた。ここをゲリラ戦で夜襲をかけて相手を悩ませた」という戦術が功を奏したのです。これは単に戦術的な選択というよりも、陸上に安全な宿営地を確保できなかった元軍の弱点を突いたものでした。

理由3:長距離遠征による兵站の問題

元軍が直面した最大の課題の一つが、長距離海上遠征による補給の困難さでした。「元軍は海を越えてきたので、食糧や武器あるいは補充の兵隊などの補給に不安があった」という状況は、戦況が長引くほど深刻化していきました。

特に弘安の役では、東路軍・江南軍合わせて14万もの大軍が派遣されましたが、これだけの兵力を維持するための食料や水の確保は極めて困難だったでしょう。また、戦闘で損傷した武器の修理や、負傷した兵士の治療なども満足に行えなかったと考えられます。

さらに、「元軍といってもその大半は朝鮮の人や中国の人で無理やり連れて来られた人が多かったため、士気が元軍本体より低かった」という兵士の士気の問題も無視できません。特に高麗(朝鮮)からは、元に強制的に動員された兵士や船員が多く、彼らの中には日本への侵攻に積極的でない者も少なくなかったのです。

神風が吹いたのは本当なのか?

元寇の勝因として最も有名なのが「神風」の存在ですが、これについては様々な見解があります。

文永の役では、1274年10月20日の夜、元軍が船に戻ったところを突然の暴風雨が襲い、多くの船が沈没したとされています。しかし近年の研究では、「暴風雨はトドメを刺したにすぎず、日本は実力で蒙古を撃退していた」という見解も出ています。

実際、この時期の北九州地方の気象データを見ると、10月から11月にかけて低気圧が多く発生し、海が荒れる時期であることがわかります。これは現代のデータですが、季節的な特性として当時も同様の気象条件があったと考えられます。つまり、「神風」は超自然的な現象ではなく、この時期に典型的な季節風または秋の嵐だった可能性が高いのです。

また、元軍がなぜ一日の戦闘後に船に戻ったのかという点も疑問です。一説には、戦闘で元軍の副司令官が負傷したこと、冬の対馬海峡を渡って帰還することが困難になる時期を考慮したことなどが理由として挙げられています。

弘安の役での台風の影響

一方、弘安の役(1281年)では、より明確な気象災害の記録があります。7月から8月にかけて(現在の暦では8月中旬頃)、北九州を大型の台風が襲い、元軍の船団に壊滅的な打撃を与えました。

「東路軍4万人/江南軍10万人、合わせて14万人の元軍で、生き残って帰れた兵の数は3万数千人足らず」という記録から見ても、この台風が与えた被害の大きさがうかがえます。

しかし、ここで注目すべきは、台風が来る前に日本軍はすでに元軍の上陸を防いでいたという点です。防塁の構築などの防衛体制により、元軍は日本本土への足がかりを得られないまま、長期間沖合で待機せざるを得ない状況に追い込まれていたのです。

つまり、「神風」は日本の勝利を決定づけた要因ではあったものの、それ以前の日本軍の奮闘がなければ、台風による打撃も与えられなかった可能性が高いのです。

元寇に負けていたらどうなっていたのか?

もし元寇で日本が敗れていたら、どのような運命をたどっていたでしょうか。これは純粋な仮説ですが、当時のモンゴル帝国の統治政策から推測することができます。

元の基本的な統治方針は、「領土となった国やその国の財産を一族で均等に分配。領地となった国の分だけ、経済的にモンゴル帝国は潤う」というものでした。また、「働いた人達は、その働きの分だけお金がもらえる」という一定の実力主義も採用していました。

しかし、高麗(朝鮮半島)の例を見ると、元に服属した国々は多大な負担を強いられていました。例えば、文永の役に向けてフビライは、日本に攻め込むための兵と食糧の供出、そして軍隊を運ぶ船の建造を高麗に対して命じており、これは高麗にとって大きな負担でした。

特に「大型船1隻を作るための木材を集めるには、東京ドーム150個分の面積の森林を必要とする。また建造に必要な船大工や人夫、食事係まで含めた人員として、1日に6万人を動員しなければならない。当時の高麗の人口は250万から400万人とされるので、とてつもない負担」だったのです。

日本が服属国になっていれば、同様に膨大な人的・物的資源の供出を強いられ、国力は著しく低下していたでしょう。また、鎌倉幕府に代わる元の傀儡政権が置かれ、日本の政治・文化・宗教にも大きな変化が生じていたと考えられます。

さらに、征服時の残虐行為も懸念されます。壱岐での赤子は股から引き裂かれ、男性は耳や鼻を削ぎ落とし、もがき苦しむ様子を楽しんだ後に斬り殺されるような事態が全国規模で発生した可能性もあるのです。

まとめ:島国で四季豊かな国でよかった

元寇における日本の勝利は、単なる「神風」の幸運ではなく、複合的な要因によるものでした。鎌倉武士たちの献身的な戦い、元軍の船酔いや補給の問題、そして季節風や台風といった気象条件が組み合わさった結果と言えるでしょう。

特に日本が島国であることは、防衛上大きな利点となりました。大陸から海を越えて侵攻するには、船による輸送が不可欠です。元軍の船は外洋航行に適していなかったため4、これが大きなアキレス腱となりました。また、台風や季節風といった日本周辺の厳しい気象条件も、元軍にとって想定外の障害だったでしょう。

しかし、この勝利の陰には、対馬や壱岐の人々の大きな犠牲があったことも忘れてはなりません。元軍の最初の侵攻を受けたこれらの島々では、守護代や多くの住民が命を落としました178。彼らの犠牲があったからこそ、本土での防衛が可能になったのです。

元寇は日本の歴史観にも大きな影響を与えました。「以後日本人には『日本は神国』という考え方が生まれ、困ったときには必ず『神風』が吹くと思われるようになりました」2。この「神国思想」は、その後の日本の歴史の中で様々な形で表れることになります。

最終的に、元寇における勝利は、地理的条件、気象条件、そして人々の決死の抵抗が組み合わさった結果でした。島国であり、四季の変化に富んだ気候を持つ日本の特性が、世界最強の帝国に対する防波堤として機能したのです。そして何より、国を守るために命を捧げた無数の人々の勇気と献身があったからこそ、今の日本があるということを忘れてはならないでしょう。